清政府对鸦片税依赖的加重

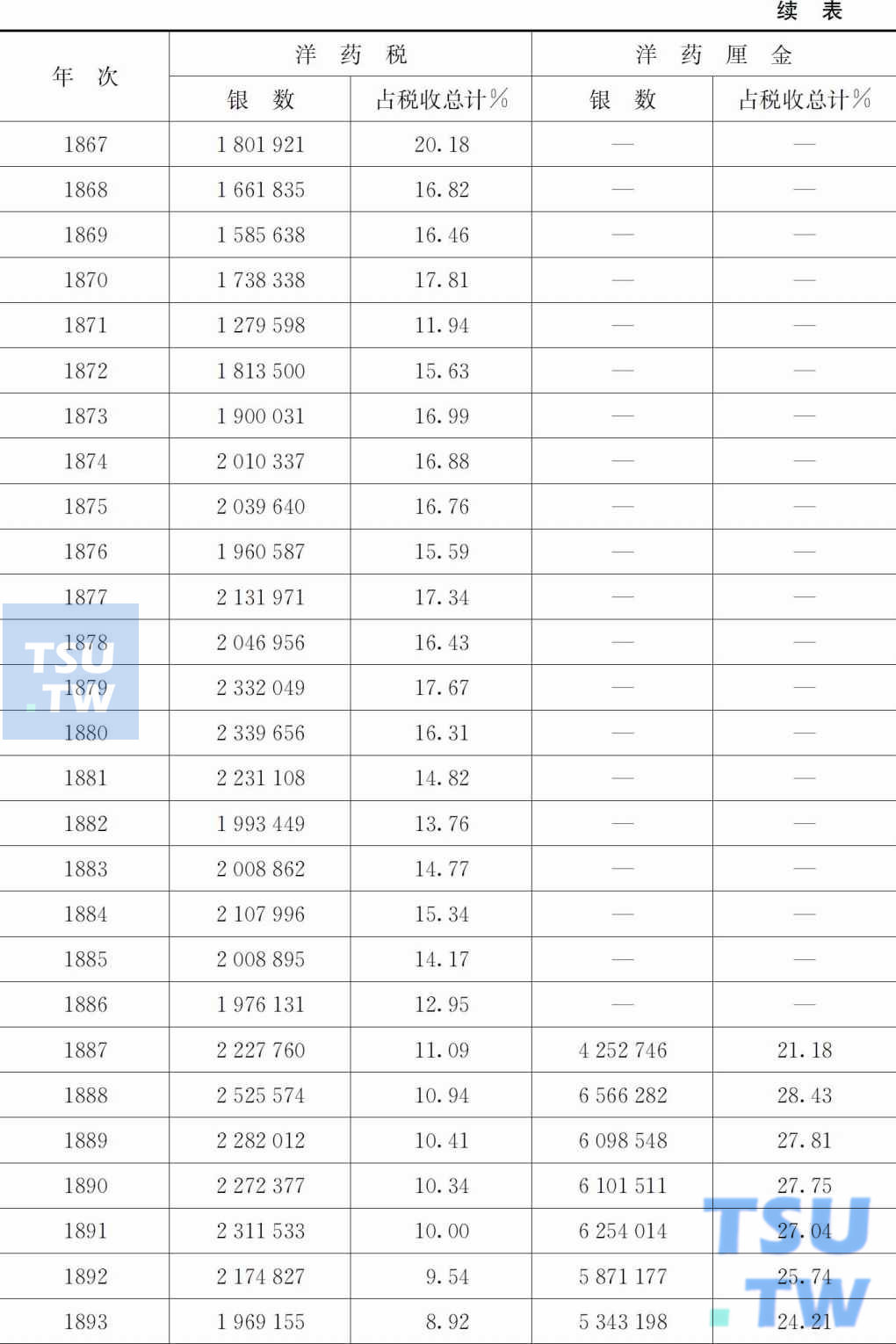

鸦片战争中,清政府不堪一击,战后不仅要割让土地,还要向列强支付巨额的赔款,这让原本已羸弱的清政府财政更是雪上加霜,为支付大量的战争赔款及筹办军饷,清政府不得不对洋药开刀,征收重税,洋药税也逐渐成为清廷财政收入的最大来源(下表)。

1861—1906年洋药税收及所占比例一览表

资料来源:汤象龙:《中国近代海关税收和分配统计:1861—1910》,中华书局1992年版,第64—67页。

① 洋药税是第二次鸦片战争之后清政府同英法签订的1858年《天津条约》中规定的一种税收,条约中规定“洋药准其进口,议定每百斤纳税银三十两”;洋药进入中国内地时要逢关纳税、遇卡抽厘,这对英国对华倾销鸦片十分不利,便向清政府施压,在1885年双方签订的《烟台条约续增专条》,制定了新的征收洋药税厘的办法,即鸦片输入中国各口岸时,由海关封存,在按照每百斤向海关缴纳进口税三十两,并纳厘金八十两之后,便可运至中国各地,不再缴纳任何税厘。从此,洋药税厘开始成为海关一项重要的收入。

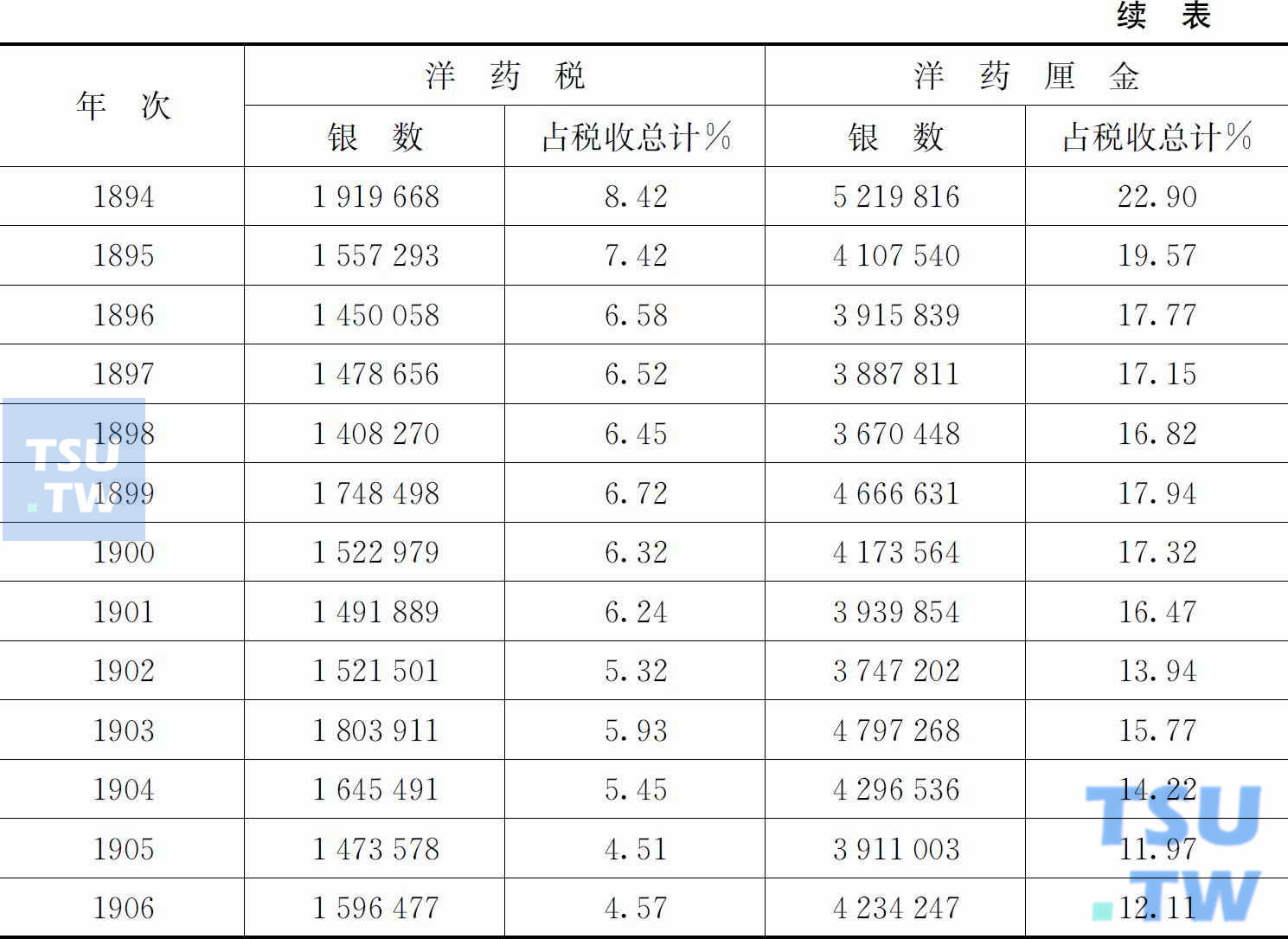

甲午战争战败后,中国被迫与日本签订《马关条约》,清政府必须在3年内以年利5厘的利率交清对日赔款和赎金共23000万两。同时还需投入大量金钱以编练新军,维持内政。这样清政府旧日的财政平衡被打破了,在1884年时,清廷岁入银8234万两,支出为7817万两,入稍多于出;但到1899年,岁入银虽达8800万两,支出却已增至10000余万两。在支出陡增,亏欠愈大的情况下,清政府不得不广开财路,尽可能地增加收入,除了举借外债外,加重鸦片税自然又是一途。这就是清末所谓“以征为禁”或“寓禁于征”的鸦片国策,即对国产的土烟加大税收面与税收率,所以这种税被命名为“土药税”。1896年户部拟定《筹款十策》,规定土药行店等必须缴捐。 [3]

1896年南方各省各项税收百分比表

资料来源:George Jamieson,“Report on the Revenue and Expenditure of the Chinese Empire”,Foreign Office,Miscellaneous Series,No.415. in British Parliamentary Papers,Vol.19,pp.515-655.转引自林满红:《晚清的鸦片税,1858—1906》,《思与言》,第16卷第5期。

1900年八国联军侵华,《辛丑条约》订立,列强向腐败无能的清政府勒索赔款连本带息达98000万两,其“款目之巨,匡古罕闻”,清政府也意识到“就中国财力而论,实属万不能堪”。 [5]各省地方也纷纷以鸦片为榨取之资。

但清政府的财政不仅没有什么改善,反而每况愈下,1903年收不抵支达3000万两,之所以如此,是因为这加抽的鸦片税最终多落入地方官们的腰包。于是到1905年,清政府改办“土膏统捐”,命户部设局征收,每百斤鸦片收银115两,从抽收到的统捐中,以各省近年实收之数为定额,分别拨给使用,溢收部分专作清政府的练兵经费。 [6]

在清政府以鸦片税收为支持危颓的财政的重要手段的思想支配下,全国的土药税额飞速上升,税收总额从1900年的180万两增加到1907年的900余万两。 [8]

与土药税同样,清政府对进口的鸦片,即所谓的“洋药”,也加重了税率。例如,1905年征收的土药税厘为685万余两,洋药税厘为571万余两,共征银1256万两,约占当年岁出15000万两的8.4%。 [10]

地方官吏要收到鸦片税,并从中捞油水,就必然要鼓励种植罂粟,罂粟就是在这样的背景下日益兴旺起来的。

罂粟种植的扩大

到了19世纪末,罂粟的播种已在全国各地迅速扩展。阳春三月,大江南北、长城内外,到处是罂粟花开的景象。山西、陕西、甘肃、黑龙江、江苏、浙江、福建和云贵川等省都是最盛之处。

北方的种植区域在这一时期大大扩延。在山西,自烟禁弛废后,罂粟再度种植推广,经选种后的罂粟质量颇佳,所产之鸦片运销天津,为“土药中顶高之货”。 [12]甘肃的临夏地区1899年始植罂粟,地方政府即以每亩征税3钱至1钱2分的额度征税,当年即征得烟税500余两。此后逐年提高,到1900年前后,此地已成红白罂粟世界,收割大烟的季节,商贩云集,奔向临夏的大烟集市。清末,每年都有内地烟农到新疆偷植罂粟,人数达万人。他们集中于塔城中俄边境地区,安营扎寨。俄国边境官员常常以纳税为名横加勒索,一些暴徒也越境进行抢劫。于是,烟农们逐渐迁到迪化专区所属各县。所以新疆的烟患也日渐严重起来。

东北三省以黑龙江最盛,尤其是东部及松花江的北岸。植烟区的“后起之秀”的山东“以兖、沂、曹、济四属为最,固由罂粟利厚,倍蓰稻粱”,除武定一府以外,无县不有,如济南、东昌、泰安、临清、青州、莱州、胶州等地,“种者亦居十之四五”。 [13]

江苏的徐州仍是最著名的产烟区之一。安徽的罂粟也种植极广,仅凤阳府、颍州府和徽州府三地所产就达4万—5万担。 [14]

南方所植较北方更盛。在福建,农民争种罂粟而弃晚稻和其他农作物。1897年的《农学报》指出:“厦门十余年前,产茶二十七兆余磅,近减去十余倍。”问其原因,茶园变成罂粟园了。 [17]

浙江的台州府属诸县“地广而土性碱,不宜五谷,惟每年所植罂粟,出浆不下数十万石”。 [19]1900年前后,全省罂粟种植面积达473700亩。

植烟最红火的当然仍数西南三省。贵州因其自然环境,农业本不发达,人谓地无三尺平,天无三日晴,人无三分银。但罂粟的栽培却是一个例外,“开垦之地半种洋烟……查种烟为近来民利大宗,积习已久,骤难改变”。 [22]为全国最大的产烟区。

罂粟种植的扩大,致使农业生产衰退,使自命崇本抑末、以农立国的清政府,面临粮食歉收、不敷民食的局面。在光绪后期,已是“谷米日贵,粒食日艰,无论凶荒之岁也,即年岁顺成,米价曾不少落,几乎农田所出有不敷海内民食之患”。 [23]

西南少数民族地区烟毒炽烈

1885年中法战争后,蒙自、思茅、腾冲分别于1889年、1897年和1902年开埠,从此,印度鸦片随着其他外国商品经缅甸而流入西南各处,而少数民族地区的罂粟种植也日渐扩大。

在多民族居住的云南,由于汉族烟商大量深入少数民族居住地区,勾结土司,迫使农民毁地种烟,然后廉价收购鸦片,遂使一些少数民族与鸦片的关系日益加深。德宏地区的傣族较早种植罂粟,不少人靠贩卖鸦片而致富。有的土司专门在清明收烟之前,利用农民青黄不接,低价收买未成熟的青烟,进行盘剥。 [26]

比起傈僳族来,拉祜族栽培罂粟的历史更早。鸦片除少量留作自用外,主要是作为商品出售。因此,在自给自足的拉祜族经济里,鸦片是唯一的商品,是货币,连族人之间的借贷也多以鸦片的形式进行,完粮纳税也以大烟为标准。随着罂粟种植的扩大,商业开始繁荣,他们以烟换粮、盐和铁工具。每年的春夏之交,澜沧江畔骡马嘶鸣,汉族商人们带来盐和铁,然后取走鸦片,有的大商人一人便能收购3万两大烟土。就在种植与贩卖之中,拉祜族人学会了吸食鸦片烟,并陷入痛苦的深渊。 [28]在当时的历史环境里,佤族人创造了一个“神话”,他们基本不吸食鸦片,种罂粟是为了销售。由于有了鸦片,使本来极原始、极简单的商品活动大大发展,在鸦片交易的基础上,由季节性的“烟令”逐步发展成为民族的初级市场,促进了商人的产生、贫富的分化。

世居大理、下关一带坝子的白族也很早从汉族人那里学会了罂粟的栽种技术。种植罂粟的农户须向土司缴纳大烟税,数量由土司们自行决定,白族内部以烟土作为放贷的工具。鸦片开割后,土司们把大烟土贩至保山出售,利润可高达20—50倍。 [29]1880年下关的茂恒号商行,资本已达4万银两,它不仅做本地出产的鸦片生意,而且,还从印度输入鸦片,赚得更丰厚的利润。

四川茂州的羌族人也在清末栽培罂粟,头人与官府合作,开设官膏店,每天销售的烟膏有800两。 [30]

由上可见,近代西南少数民族的“社会进步”,与罂粟的种植、鸦片的买卖有着千丝万缕的联系。但另一方面,鸦片也起了破坏作用:鸦片的交换,使枪支武器大量运入,土司头人因此加强了对人民的控制,武器的增加也刺激了民族内部的矛盾,加剧了仇杀械斗的残酷性和破坏性,致使人畜死亡,田园荒芜;而且,因长期广种罂粟,阻碍粮食生产,阻碍了农业技术的进步,并出现了“滇川等省阿片多于菽粟”的局面;吸食鸦片恶习的蔓延,更是大大损伤了民众的身心健康。

土烟排挤洋烟

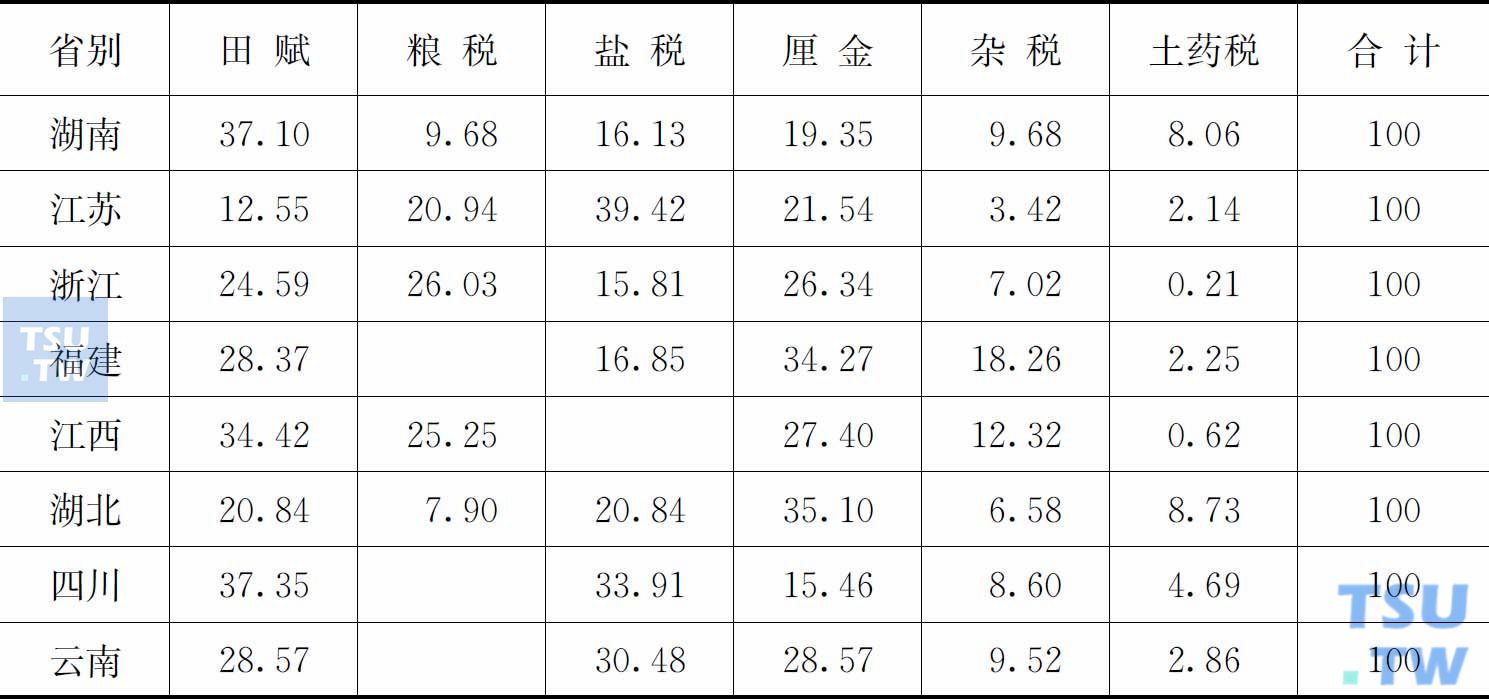

甲午战争后,第一是由于清政府的提倡,第二是由于种植地区的扩大,第三是由于经过长期的摸索,栽培技术的提高,品种的改良等,鸦片的产量比19世纪80年代有所增加(下表)。

1906年中国鸦片产量估计

资料来源:1.Report of the International Opium Commission,1909.2.瓦格勒著,王建新译:《中国农书》,下册。3.茶圃:《各省禁烟成绩调查记》,《国风报》,第1年第18期。

其中,产量最高的省份依次为四川、云南、陕西、贵州、甘肃、山西,该六省的鸦片产量就达到478000担,占全国总产量的81.7%。

从史料记载看,自19世纪70年代始,土烟生产的发展,已开始排挤洋烟了。1874年上海的英国领事就预言:不久的将来,土烟将可增加并满足中国人的需要,那时的英国要么停止印土输华,要么削价与中国鸦片竞争。 [31]那时,英国曾计划扩大印度罂粟的栽培,以增加对华出口而增加财政收入。但由于印度政府向烟农支付的预付金,对烟农没有什么吸引力,而使扩种计划落空。与此相反的是中国土烟的急速增长。

以云南为例,云土每年出产7万担以上,“每岁约卖五万担,迤南约卖三万一千余担,迤东约卖八千余担,迤西约卖一万一千余担”, [32]其品种和外运地区如下表。

云南鸦片生产与贸易状况:

| 品 种 | 数 量 | 每担价格 | 运往地区 |

| 马屎土(饼子土) | 3000余担 | 231银两 | 广 东 |

| 封子土(包子土) | 36000余担 | 120银两 | 湖南、湖北 |

| 个子土 | 9000余担 | 200银两 | 广西、广东 |

| 块子土 | 2000余担 | 180银两 | 广 西 |

资料来源:《蒙自海关税务司报告》,转引自万湘澂:《云南对外贸易概观》,新云南丛书之三,第177页。

根据该报告,云南外销他省的鸦片共值银1000万两,云土比印土价格便宜50%—80%,因此,云土逐渐成为沿江沿海地区的鸦片主要品种了。四川“百四十余州县,除边厅数处,几无一地不植鸦片者”, [34]

土烟替代了洋烟,表现在土烟在全国形成了有效的供销网络,占领了传统的洋烟市场,并逐渐使洋烟滞销,进口萎缩。在品位方面,土烟经改良基本达到了洋烟的水准;而在价格方面,土烟更居绝对的优势,1894年,四川鸦片每担为260关两,而进口鸦片平均为528两,土烟只是洋烟的一半。 [35]川土廉价是因为它们中的大部分,是避开厘金局而走私贩运的,另一原因则是生产成本相当低廉。所以从某种程度来说,百年以上的印土输华最终中止,决定因素是印土在价格上难敌中国土烟,尤其是价廉、质优、量多的川土。

中国产鸦片的生产价格(单位:银两):

| 类 别 | 每担鸦片价格 |

| 甘肃鸦片 | 600 |

| 山西鸦片 | 520 |

| 陕西鸦片 | 440 |

| 四川鸦片 | 190 |

资料来源:Baron von Richthofen,Baron Richthofen's letters,1870-1872,shanghai,1903,p.152.

土烟替代洋烟又表现在自1882年以后,半个多世纪以来,一直是洋烟的垄断市场的沿海地区,也逐渐被土烟所占领。连历来被视为印度鸦片大本营的上海,土烟的消耗量也日益增多。在1890年左右,每年运到上海的土烟就已达到了10000担。 [36]

土烟替代洋烟还表现在土烟不仅满足了千万瘾君子的需求,而且还出口海外。仅据蒙自海关税务司的报告,19世纪80年代起,云南鸦片的出口增长迅速,1906年为云烟出口的最高年份,出口达4012担,价值1600912海关两。

蒙自出口云南鸦片数量

资料来源:Returns of Trade and Trade Reports,1889-1911,Mengtze,Chungking.

这样,洋烟的进口量在1880年达到最高峰以后,便逐渐跌落了。1895—1900年间,洋烟进口徘徊在每年50000担,其中以1899年的59100担为最高,但没有超过1894年的63051担,更比1880年的87700担减少了一半。1902年后每年虽超过50000担,但最高的年份是1903年的58478担,连1899年的数量也没有达到(见下表)。

1895—1905年全国报关进口鸦片的数量和货值表

资料来源:各该年海关贸易统计报告。

必须指出,每年的实际进口鸦片数量还应加上走私的部分,根据香港的鸦片到货量分析,1895—1905年间,每年走私入口的鸦片约5500担。尽管鸦片的数量大大减少,但进口的价格则在逐步上升(下表)。

进口鸦片价格变化表(单位:关两)

| 年 份 | 每箱平均价格 |

| 1838 | 650(元) |

| 1870 | 500(元) |

| 1894 | 528 |

| 1895—1900 | 500—700 |

| 1908 | 708 |

| 1916 | 6870 |

| 1918—1931 | 1343 |

资料来源:各该年海关贸易统计报告等。

中国近代贸易史上,鸦片与棉纱、棉布为大宗物品,而最早完成进口替代(即以国内生产的物品代替进口的物品)是鸦片。棉纱1903年、1908年的自给率分别为11.31%和23.93%,棉布1911年的自给率为9.1%。而鸦片自19世纪70年代迅速发展后,到1906年土烟的自给率已达到91%。 [37]清末土烟的进口替代,是近代中国发生较早的也是最为明显的进口替代。

云、川烟农春秋

川土比其他地区价廉是因为农业条件较为有利。在西北地区,罂粟需要最好的土地,而且由于冬天寒冷,因此,罂粟不能秋种夏收,而是春种秋收,这样就妨碍了夏时作物,因而成本大增。而西南则不同。

云南人贫地瘠,出产不多,常规种水稻或蚕豆等均仅能温饱,而种罂粟后,就能带来更多的利益,从下表可见一斑。而且,初夏收获鸦片后,还可栽种水稻。因此,鸦片的收益要比种一般农作物好得多。在四川,土地肥沃,适宜罂粟生长,川土一般在11—12月播种,次年4—5月收获,并不妨碍夏季作物,甚至在水田里也能栽培罂粟。于是,昔日秋收后所播的小麦、大麦和蚕豆,尽被罂粟所替代了。

云南“一口田”稻米、蚕豆、鸦片产量及价格比较

| 产 量 | 价 格 | 价 值 | |

| 蚕豆 | 5斗 | 每斗0.50—0.60两 | 2.50—3两 |

| 稻米 | 15斗 | 每斗0.70—0.80两 | 10.50—12两 |

| 鸦片 | 200两 | 每斗0.07—0.08两 | 14—16两 |

资料来源:转引自王福明:《近代云南区域市场研究》,彭泽益主编《中国社会经济变迁》,第384页。

耕种罂粟的川农大约有三种类型,第一种是租田的佃农,所借田地较好,因而田租也较高,一般为收获量的50%,有些地区更高,且烟农要将田租折算成银钱支付,因而所受剥削更深。第二种是借租山地的佃农,耕种条件比租田农民更恶劣,而租额却与前者相同,因此,只能种罂粟以补充。第三种是借河坝地的佃农,所租的河地、河土、坝地、坝土等比山地肥沃,适宜罂粟生长;但河坝地通常须事先支付租金,遇荒年租额也不可改变,这样,佃农往往被迫借高利贷,所以又受地主的一层剥削。

鸦片与小麦收支比较

资料来源:C.I.M.C.,Decenial Reports,1882-1891,Vol.1,Chungking,p.84.

尽管烟农深受地主的压迫,但由于罂粟产出高,仍有利可图。罂粟年底播种后,1月须除草数回,4月前后要施肥数回,然后5月取浆收获。与小麦相比,虽然施肥、采浆需要较多的简单劳动力,肥料支出也要高得多;但是其他收益也比小麦高得多(上表)。因此,罂粟面积仍不断增加。佃农的未来并不怎样光明,他们中只有极少数能够升为“大佃农”而成为富农,而绝大多数仍只能维持佃农的地位,有些境况甚至会更差。

土行、烟馆、燕子窠

洋烟或土烟运至城乡,经土行、烟馆和燕子窠等店肆销售。土行又称土栈,是鸦片的囤售之所,一般可零售,可批发。早期时,广州、上海等地的土行大多是外国洋行的代销行,资本增大后有不少土行独立做鸦片买卖。它们从政府或租界当局那里领取执照,受到保护。如前所述,土行业为广、潮人士所垄断,例如上海后马路(宁波路)上的郑恰记土行和郭鸿泰土栈,历史最久,信誉颇佳,“一般的瘾君子均以该两店为正宗老牌,货真价实”。这种大小不等的土行土栈充斥各地,如1906年的上海原英租界境内,有30家土行,其中南京路、宁波路、松江路、江西路各有1家,河南路2家,芜湖路3家,广东路9家,棋盘街最多,有12家。1908年仅上海公共租界里就有1437家烟馆。

烟馆又称烟膏店,至晚在清雍正年间已出现了。其业务是熬制并售吸烟膏。生鸦片是不能吸食的,须经熬制才能吸食。熬制烟膏经沿袭继承,形成不少派别,尤以广帮最为出名。广帮的烟膏以香浓味厚为上,但价格颇昂,清末时每钱在130—160文之间。不过广帮的烟膏吸食后的烟灰还可换烟,一两烟灰可换四钱烟膏。

烟馆除了熬制和零售烟膏外,最主要是供客人吸食。清末时各地烟窟林立,通常挂有逍遥村、烟云楼、适可居之类的招牌;门贴“闻香下马,知味停车”“一呼一吸精神爽,半吞半吐兴味长”等对联。清末江苏的熟膏店达12790家,日售烟膏39900两。上海更是遍地烟馆,据1872年的《申报》载:单南市弹丸之地就有烟馆1700多个,人称“上海烟馆甲天下”。当时的烟馆是最重要的社交场所,富商大贾多在烟馆中边抽鸦片边谈生意,其他阶层的市民也喜欢在烟馆里聚会聊天。因此烟馆的摆设等次也有上、中、下各个级别,以适应需要。像沪上名店有广诚信、广诚发、广诚昌、广维新和赵南来等,均是广帮的名店。像法租界的眠云阁,英租界的南诚信,规模宏大,布置堂皇。烟榻是雕花的红木梨花的大床,烟灯是山西太谷出产的太谷灯,或山东胶州的胶州灯,皆精巧灵便,还有广州出的玻璃灯,华丽明亮。云铜黄竹的烟枪,考究地嵌有各色宝石,还有象牙制成的,并配以烧工著称的潮帮老手调制的烟泡。在辉煌耀目的陈设中,吸食鸦片的人横陈榻上,挥袖成云,喷口为雾;流娼、烟妓串流调笑,时人诗曰:“青香扑鼻气氤氲,料是眠云万里云。还有榻旁横玉女,蓬莱馆里闹纷纷。” [38]瘾君子沉湎其中,流连忘返,不能自拔。

低档的烟馆仅有几张木床竹榻,备着简陋的烟灯烟枪,供贫苦烟民吸烟解瘾。“燕子窠”是一种低级烟馆,出现于清末,自辛亥革命后盛行一时。其得名于上海,时人谓燕子专喜衔泥土筑窝,而瘾君子们也整日土不离口,奔波于寓所与烟馆之间,如燕子一般,故称其吸烟场所为“燕子窠”。还有一种花烟间,始于同治年间。上海南北两市有的下等烟馆雇用女子为烟客装烟烧泡,以广招徕,称作“女子烟间”。到光绪年间,演变为既供吸毒又可宿娼的场所,而蔓延至其他城市。于是,“不但黑籍君子流连忘返,就是门外人也思有以一乐”。 [39]最严重的还属上海小东门一带,烟花女充斥,一直延续到抗日战争时期。

吗啡、金丹、海洛因

近代以来,毒品基本只有鸦片一种,鸦片所含的生物碱仅20%左右,因此对人体的毒害比较缓慢。但是到清末,外国最新制作的毒品种类逐渐侵入中国,遂使中国的毒品危害更加惨烈。

吗啡早在同治年间就输入沿海城市,最初吗啡是作为戒烟药而进来的。1874年3月12日的《申报》刊有上海大英医院的戒烟药广告,称:“由伦敦新到戒烟莫啡散多箱,其药醇正且有力,故杜瘾之效较为捷速。”这种莫啡散就是吗啡,售价是1元英洋买60包药粉。实际上吗啡的毒性远甚于鸦片,因此,这种以毒攻毒的结果,使得毒瘾更烈。从那时起,吗啡是在西药房公开出售的,吗啡瘾者逐年增多,所以吗啡的进口量也不断上升,仅上海口岸1901年的进口量就比10年前增加了6倍多,达到114080盎司(下表)。

1892—1901年上海口岸吗啡输入简表

资料来源:《上海近代社会经济发展概况(1882—1931)——〈海关十年报告〉译编》。

金丹是一种固体化的吗啡类毒品,颜色呈金黄,自清末进入中国后,因其价格较低廉而日益受到染有烟瘾的下层民众的欢迎。

与吗啡相似,海洛因最初也是以戒烟药的形象进入中国的,各地的西药房几乎都出售海洛因,有的医院甚至用吗啡和醋酐合成海洛因,大量发售。海洛因为白色粉末,人称“白面”“白粉”,吸法简单,但危害尤烈,吸上数次便已上瘾,且难以戒除。时人指出:“最毒无如海洛因,吗啡虽烈逊三分。高居鸦片红丸上,北地人多白面称。” [40]由此可见,自清末起,中国的毒品消费已由单一的鸦片发展为多样毒品竞争的局面。由于吗啡、海洛因等对人体的毒害更烈,因此,中国的毒祸也更加严重了。

烟民之数量 吸毒由宫廷而蔓延到穷乡僻壤,白发老人、三尺幼儿、王公贵族、士农工商、瘪三乞丐,均是这千万人计的吸毒大军中的一员。连那位深居宫里的慈禧太后,也很早就染上了大烟瘾。每夜必吸鸦片至三鼓,然后出而视朝,是时精神完足,与廷臣论国是全无倦怠之容,直到黎明才回宫安睡,竟十年如一日。 [41]城乡民众吸毒之风也日益炙烈。社会名流中吸毒成瘾的举不胜举。如晚清思想家、翻译家严复,长期吸食鸦片烟膏,其间还要注射吗啡,一直到他生命终结为止。

关于全国吸毒者的数量,我们先以四川为例。据英国驻华公使统计,光宣年间,全川吸食鸦片者为315万人,其中17%即54万人已成瘾。 [44]

这里仅以1905—1906年为例,做一分析。1905年中国进口鸦片为5189000斤,次年土烟产量为58480000斤,两者相加共计63669000斤。鸦片吸食者以每日需食烟膏2钱计,一年约需5斤。 [45]全国计有鸦片瘾者1300万人,如加上吗啡、海洛因等瘾者,估计全国的吸毒人数超过2000万人。这真是惊人的数字!