广州为中心的南方毒况

根据道光初年各地的报告,外国鸦片贩子联合中国的毒贩、腐败官吏兵丁,建立了几乎遍及全国十八个省的贩毒网络。

这个贩毒网络以广州为中心,自外国运来的鸦片大多集中于伶仃洋一带,然后由操办转售业务的包买户雇“快蟹”将部分鸦片运入城内,这种最有势力的包买户人称大窑口,在广东各地已有几十家,每家的资本多的达100余万,主要集中于虎门、澳门、黄埔一带。大窑口下面承包一个地区或一县鸦片买卖的叫小窑口,已散布于广东的各地,其资本亦有几十万。除了以上这些贩卖者外,还有开馆者和制造烟具者。烟馆不仅在广州遍地林立,而且在各处城镇,甚至重门深巷,亦到处可见。同样,由于市场的需求,制造烟具的人也越来越多。运输鸦片的则有“快蟹”“扒龙”等,这些船帆张三桅,两侧尽布铁板,以御炮火;左右各有快桨五六十对,来往如飞,一次就可装载数百石鸦片, [44]广州早已成为中国的鸦片贸易中心。

鸦片进入羊城之后,瘾君子数量不断攀升,形成一系列的社会问题。清人李光昭的一篇《阿芙蓉歌》描绘了鸦片运入广州湾后,烟雾熏罩下的社会众生相:

熏天毒雾白昼黑,鹄面鸠形奔络绎;

长生无术乞神仙,速死有方求鬼国;

鬼国淫凶鬼技多,海程万里难窥测;

忽闻鬼舰到羊城,道有金丹堪服食;

此丹别号阿芙蓉,能起精神委惫夕;

黑甜乡远睡魔降,昼夜狂喜无不得;

百粤愚民好肆淫,黄金白镪争交易;

势豪横据十三行,法网森森佯未识;

荼毒先深五岭人,遍传亦不分疆域;

楼阁沈沈日暮寒,牙床锦幔龙须席;

一灯中置透微光,二客同来称莫逆;

手挚筠筒尺五长,灯前自借吹嘘力;

口中忽忽吐青烟,各有清风通两腋;

今夕分携明夕来,今年未甚明年逼;

裙屐翩翩王谢郎,轻肥转眼成寒瘠;

屠沽博得千金资,迩来也有餐霞癖;

渐传秽德到书窗,更送腥风入巾帼;

名士吟余乌帽欹,美人绣倦金钗侧;

伏枕才将仙气吹,一时神爽登仙籍;

神仙杳杳隔仙山,鬼形幢幢来破宅;

故鬼常谢新鬼行,后车不鉴前车迹。

嘉庆时,有文人仿刘禹锡《陋室铭》,以诙谐语气写成《烟室铭》:“量不在高,有引(瘾)则名,交不在深,有钱则灵。斯是烟室,惟吾类馨。横陈半面黑,斜卧一灯青。谈笑有癯仙,往来无壮丁。可以枕瑶琴,论茶经。无忘言之逆耳,无正事之劳形。常登严武床,如在醉翁亭。鬼子曰:‘何戒之有。’” [46]

在19世纪30年代,鸦片交易逐渐向北推移。鸦片由水陆两道进入福建。水路由鸦片船或“快蟹”之类直达厦门、福州等地;而陆路则从广东经饶平、澄海转售于福建各地。于是福建诸地也已是毒雾弥漫。

流入浙江的鸦片也日益增多,广东的贩子直接将鸦片运至台州、宁波等地,福建的鸦片由蒲城、福鼎、寿宁而进入浙江各地。如黄岩县烟馆林立,吸者极甚,其县志记载:“其初售价至贵,富家后生始为作俑,后乃乡闾之间无不渐染。” [47]

内地省份也已被鸦片贩子所控制。广东的鸦片经由梧州、浔州等地转销于广西;北则经乐昌、连州等地流入湖广;由南雄、大余而转售于江西;流入福建的鸦片也有部分从光泽、长汀、宁化而转销于江西;还有部分鸦片经江苏、上海而从长江水路突入湖北,汉口亦成了鸦片的集散地, [49]

天津为中心的北方毒况

19世纪初叶,如果说广州湾和珠江口是鸦片走私的渊薮,那么,天津便是北方最大的鸦片贸易市场。

1831年的一份奏折表明,当时两广、福建的贩子雇驾洋船,将鸦片由海路贩至天津。 [51]

除了从海路走私外,还有一些中国鸦片商贩利用运河而北上。1838年陕西巡抚富呢扬阿上奏说:“夷船载运烟土小,……其大宗由海运至福建、浙江、江南、山东、天津、关东各海口。其由内河兴贩至南北各省,盈箱累笥,载以舟车,实繁有徒。” [52]天津为北方通衢,经由内河贩至天津的鸦片也不在少数。

为了扩大鸦片的销售,英国商人还直接航海到天津。道光十二年(1832年)大烟贩威廉·查顿派出2艘满载鸦片的双桅帆船沿海北驶成功,获得巨利。不久,查顿又以重金聘请传教士郭士立为翻译,租“气仙号”运鸦片到达上海和天津。 [54]

鸦片到了大沽口,便有天津的土贩往来接应,然后把鸦片运入城内。当时,天津最有名的屯积所是“潮义”“大有”和“岭南栈房”等。这些栈房还代办关税和转售鸦片。在其账面上,鸦片以“布”为代号,如印度土称“青布”,广土称“白布”。

流入天津的鸦片,尽管大部分转往北京、直隶和山西等地,然而本地的烟毒也日趋严重,甚至出现了“烟馆处处皆有,烟具陈列街前,该处府县家人书役等,向多得规包庇”的局面。 [55]

北方除了天津这一枢纽外,东北的广阔腹地也日益被中外鸦片贩子所重视。1832年,怡和洋行的鸦片船驶到了辽东湾,其“行踪诡谲,随处逗留,殊为可恶” [59]

北方沿海,几乎均被鸦片黑潮所侵入。鸦片在山东登陆后,除部分在原地销售外,大部分转销于河南,并由潼关、太庆关进入陕西等地。道光元年(1821年),御史郭泰成上奏称,山西太谷、介修等地有官商大贾贩卖鸦片。 [60]这样,鸦片烟毒便在神州各地泛滥开来了。

罂粟种植与土烟的出现

明代尽管各地有种植罂粟的,但基本上以观赏或制作药材为主,而且种植面积较小。到清代中叶,各地民众多已知割罂粟果制鸦片之法,因此,为生产鸦片而种植的罂粟,便在各地普及开来。

除了原有的罂粟种植以外,这一时期,罂粟主要通过海陆两条途径流入各地。海路由东南亚诸地传至台湾、福建。福建最早种植罂粟的是福宁府的福安县,在嘉庆年间那里的罂粟花已经盛开了。 [63]

陆路由印度经东南亚、缅甸传入云南。较早记载云南种植罂粟的是乾隆元年(1736年)出版的《云南府志》。云南天热多雨,是栽培罂粟的理想地,因此“滇省沿边夷民向有私种罂粟”。 [65]

云南罂粟很快传入四川,至迟在道光元年(1821年)时,涪陵一带的农民已弃粮种烟了。所产人称川土,据史料载:“川省五方杂处,间有吸食鸦片烟之人,会理洲、平武县一带,毗连番界,尚有种植罂粟花处所。” [66]从此不仅“川土见盛”,而且,四川还成为罂粟传播的中转站。

罂粟由四川而传入贵州,在道光十一年(1831年)时,贵州“尚无栽种熬烟之事”。 [70]

罂粟的种植从四川北上而传入甘肃、陕西、山西等地,这样,仅仅一二十年间,这一广大区域的农民“废田而种罂粟,岁益浸广” [73]

由于持这种认识的人并不在少数,因此,尽管清政府有禁止内地种植罂粟的政策,如较早的道光三年(1823年)吏兵两部奏请酌定失察鸦片条例,要求禁止“私种罂粟煎熬烟膏”。 [75]但对清政府三令五申的拔苗禁烟令,不少地方官吏却持面从态度,在许多文告中,将鸦片改称罂粟花,将烟膏改称芙蓉膏,以表示有别于外国的鸦片。其结果,在1831年时,种植罂粟扩展到广东、湖南、云南、贵州、四川、甘肃、山西、陕西、浙江、福建等省,土烟与洋烟并行,加之土烟价廉,因此烟毒日深。

鸦片的数量与价格

关于外国输入中国的鸦片数量,由于清政府没有任何统计资料,因此,一般只能根据马士(H.B.Morse)等的研究成果,即《东印度公司对华贸易编年史》和《中华帝国对外关系史》所记载的材料。但是,马士的《编年史》中,对鸦片的数量统计似有片面之处:

一、该书往往把印度输出鸦片的总箱数,等同于输入中国的鸦片数量,实际上自19世纪20年代中期始,印度运往东南亚各国的鸦片每年达4000—5000箱。 [76]

二、该书仅摘录了英国官方公布的东印度公司在加尔各答和孟买两地所经销的部分鸦片数量,而没包括英、印散商私运的鸦片。 [77]

三、该书未包括当时也参与鸦片贸易的美国、葡萄牙、荷兰、丹麦、西班牙、比利时、瑞典、普鲁士和俄国商人的贩烟数量。当时有不少马尔瓦出品的鸦片,是先运至葡萄牙领属的达乌曼,然后由葡萄牙船只运到中国来,这些鸦片马士未能统计在内。

四、该书的有关资料均以东印度公司经销的鸦片为依据,但自1831年和1834年起,该公司相继失去了对印贸易和对华贸易的垄断权,因此,该书关于1831—1839年间的鸦片统计数字比实际的经销数字要小很多。

五、由于鸦片贸易的走私性质,因此任何统计数字往往低于实际的数字,这种走私不仅在于进入中国时没有留下任何的登记,而且还在于它在印度也是走私性质,在印度也没有留下多少的记录。

六、尽管有数量不小的印度鸦片被运往东南亚各地,但这部分鸦片有的是由当地华侨承包的,有的则又走私进入了中国。

综上所述,要确定中国鸦片进口的数量的确是一件难事,但它对于鸦片历史的研究又是一个关系重大的问题。笔者根据各种史料,并汲取史界前辈的研究成果,试对1800—1839年间中国进口鸦片的数量及价值作一分析(下表)。

1800—1839年鸦片入口数量与总值

资料来源:刘鉴唐:《鸦片战争前四十年间鸦片输入与白银外流数字的考察》,《南开史学》1984年第1期;马士:《东印度公司对华编年史》和《中华帝国对外关系史》。

注:鸦片价值根据每年鸦片的价格计算得出。

由此可见,鸦片战争以前,输入中国的鸦片数量已达到63万多箱,外国殖民者因此攫得6亿银元的财富。

除了进口的鸦片以外,中国自产的鸦片在19世纪30年代已达到了不容忽略的泛滥地步。罂粟的种植已遍及半个中国,在浙江、四川、贵州、山西和云南,种植面积日益扩大。特别是云南省“罂粟种得漫山遍野,每年出产的鸦片,数量不下数千箱”。 [78]笔者估计,在鸦片战争前夕,中国自产的鸦片每年已达到1万箱左右,罂粟的种植面积约为30万—40万亩。

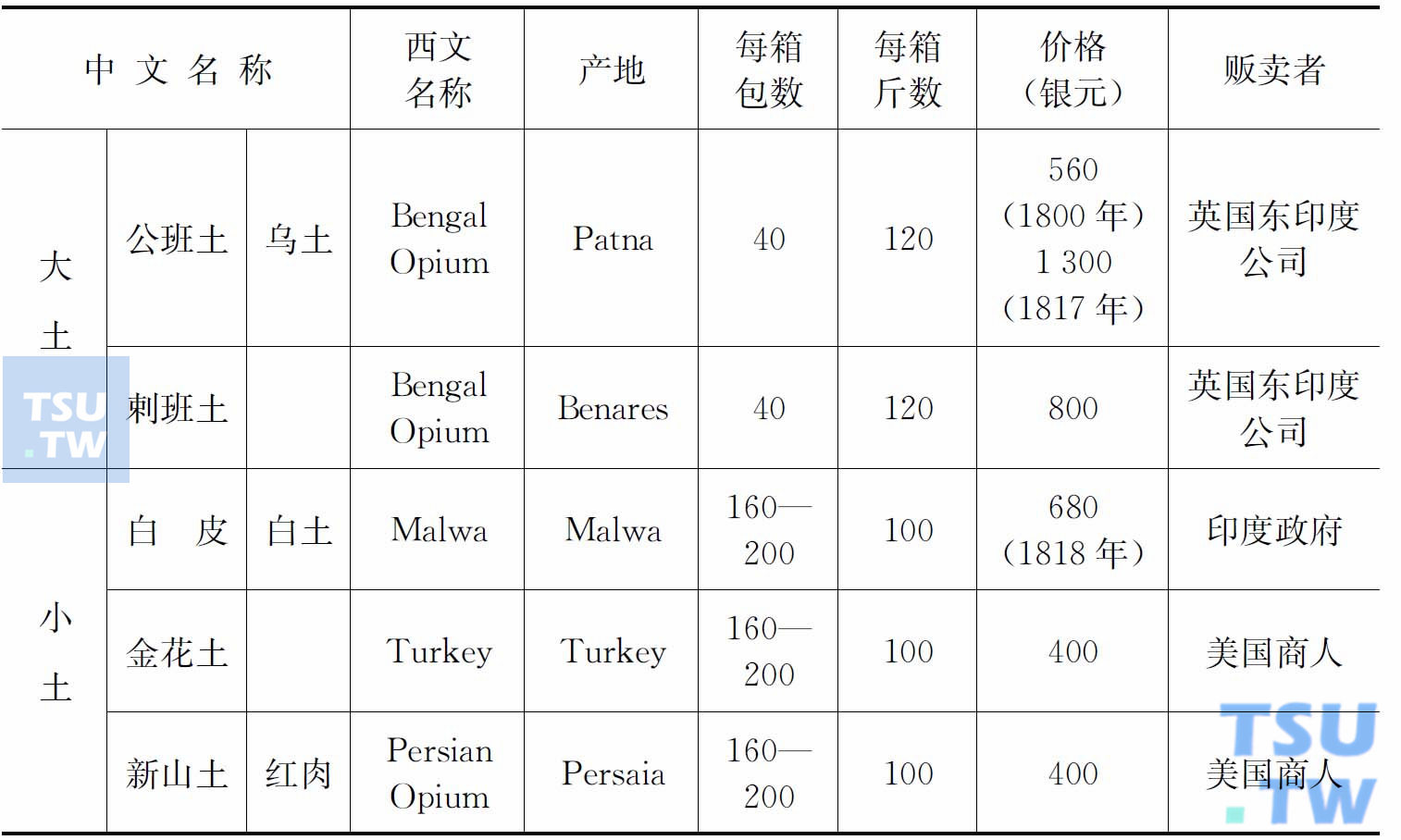

关于外国的鸦片,可分为“大土”和“小土”,其价格与品位不一(见下表)。

19世纪30年代外国鸦片的种类和价格

资料来源:1.姚薇元:《鸦片战争史实考》,第5页。

2.李圭:《鸦片事略》。

吸食者200万

19世纪30年代,急剧增加的外国鸦片以及土产鸦片,给中国这一东方的古老帝国带来了严重的后果,并由此开始影响她的命运。

严重的鸦片烟毒已经大肆泛滥。鸦片的分销遍及十八省,吸食者遍布全国各地。云南、四川、贵州等边疆内地吸食之风相当严重。在云南,“自衙门官亲幕友、跟役、书差以及各城市文武监生,商贸军民人等吸烟者十之五六”。[86]

20年的时间里,烟毒遍及全国,“嘉庆初食者甚少,不二十年,蔓延天下,自士大夫以至贩夫走卒,群起趋之,靡然而不返”。 [92]据估计,1835年时,中国吸食鸦片者已在200万人以上。从职业上分析,几乎包罗各种职业、各个阶层。

官吏阶层吸食鸦片十分普遍。天子脚下的京城,上至贵族、官僚,下至太监,吸食者颇多。1831年,曾查获内务府掌仪司太监张进幅等吸食鸦片案,据其供称,吸食鸦片烟膏竟已有30余年,后因到天津购买鸦片160两,“事后回朝阳府,当被弋获”。 [97]有些地方官员不仅自身吸食鸦片,还与不法商人狼狈为奸,合伙开设烟馆牟利。

鸦片也深入清军的骨髓。清军包括20万八旗和60多万绿营官兵,其“将备兵丁内,必有吸食鸦片烟者”。 [100]据吉林将军祥康指出,在沿海7省的官兵中,不抽鸦片者已是例外。他们出征常身带两杆枪,作为武器的长枪常常生锈,而一杆烟枪却油光发亮。1832年,两广总督李鸿宾所部在连州镇压所谓的“瑶乱”之战中惨遭失败,充分暴露了清军因吸食鸦片而萎靡腐化,丧失战斗力。

毒品在中国的蔓延,道光年间是继明末以后的第二个转折点。如前所述, [105]鸦片不仅戕害人的健康,并且还麻痹人的智力与意志,使百万人成为废物,造成社会劳动力的萎缩;军队丧失战斗力;官僚阶层更加腐败堕落。总之,鸦片摧残中国人的肉体,蛀食中华民族的躯体,威胁着整个民族的生存。

同样,吸食鸦片烟膏,给吸食者的家庭造成严重的经济负担。道光年间,一箱鸦片最贵的卖到2000多银元,最便宜的也要500银元。因此吸食鸦片所耗费的钱财难以计数。林则徐曾估算过,吸鸦片者每天除衣食日用外,至少要花一钱银子吸鸦片。一月合计要3两,一年就是36两。家中的钱财有数,而鸦片的消耗无穷。日复一日,年复一年,必然导致倾家荡产。吸食者为了弄到过瘾的钱而不择手段,时有歌谣:“最毒是鸦片,害人真毋浅,哪个上了大烟瘾,逼得卖屋又卖田!”

白银外流财政危急

外国鸦片的大量输入,带来另一个严重后果,就是钱财过分集中到鸦片的交易,造成工商业的普遍萧条和衰弱,林则徐在对苏州、汉口等地调查后,曾痛心地指出:“凡二三十年以前,某货约有万金交易者,今只剩得半数,问其一半售于何货?则一言以蔽之,曰鸦片烟而已矣。” [107]

白银外流始于19世纪20年代,在30年代达到高潮。关于鸦片战争前,中国外流的白银总量究竟有多少,历来看法不一。有些史学家估计,30年代平均每年流出的白银达1000万两以上, [112]

由于支付鸦片价款而造成的白银外流,严重破坏了清朝的财政金融,其典型地体现在银贵钱贱问题上。雍正年间,纹银一两兑换铜钱1000文,这一比价在1810年以前尚基本保持。但从1810年起,比价就超过了1100文,此后上升速度更快。到道光十八年(1838年),已超过1600文了。 [114]

“银荒”给人民带来了更加沉重的经济负担。因为他们出卖劳动力时得到的是铜钱,购买货物尤其是缴纳赋税则必用银两,而银贵钱贱使他们的负担增加了30%—60%。早在嘉庆二十五年(1820年)时,包世臣就指出:“小民计工受值皆以钱,而商贾转输百货,则以银。其卖以市也,又科银价以定钱数,是故银少则价高,银价高则物值昂。又民户完赋亦以钱折,银价高则折钱多,小民重困”。 [116]这笔巨额拖欠,相当于清廷一年的田赋收入,所以,白银外流已严重影响财政的正常运作。

因此,到19世纪30年代后期,鸦片问题已开始动摇清朝封建统治的基础,关系到国家与民族的生死存亡了。