破禁时代的开端

鸦片战争之后,中国政府并没有宣布禁烟令无效,相反,也曾在某些场合重申过继续禁烟。如1843年秋,道光帝颁发上谕:“朕思鸦片烟虽来自外夷,总由内地人民逞欲玩法,甘心自戕,以致流毒日深。如果令行禁止,不任阳奉阴违,吸食之风既绝,兴贩者即无利可图。该大臣现已起程,著于回任后统饬所属,申明禁令。此后内地官民如再有开设烟馆,及贩卖烟土,并仍吸食者,务当按律惩办,毋稍姑息。特不可任听关吏人等过事诛求,致滋扰累。总之有犯必惩,积习自可渐除,而兴败之徒亦可不禁而自止矣。” [19]

然而这只不过是道光朝曾经掀起的厉禁巨浪的惯性余波。朝野上下,连百姓恐怕都心里完全明白,禁烟不过是皇帝维持脸面的官话罢了。实际情况是自朝廷到各地,禁令早已名存实亡了。对外而言,清政府对外国鸦片贩子的行为早已默认,外人的鸦片船畅通无阻,从香港到辽东半岛的漫长的海岸线上,几乎都能看到鸦片趸船的船影。中国的鸦片贩子也依仗外国的特权而公开贩运。在所有停泊鸦片趸船的地方,鸦片都是在光天化日之下搬运上船的,然后又从趸船上交给中国卖主,“这种接受和交付,就像任何合法商品的成交一样公开进行”。至于英美的走私船,如有必要,他们的军舰会守卫在走私船的旁边,“一直守到中国人(指鸦片贩子)相信军舰对鸦片贩子的保护同对合法商品的保护完全一样为止”。如果还有担心的话,鸦片商们还可从本国公使那里领取趸船的航行执照。而且这种执照几乎可以无限期地使用,例如,怡和洋行的一艘鸦片趸船,自1845年领得牌照起,到1858年趸船出卖为止,整整的13年间,就一直使用着一张有效期仅一年的航行护照。 [20]

这种情况,正如马克思所言:“从1843年起,鸦片贸易实际上完全不受法律制裁。” [23]

输入中国的鸦片不仅很快达到了战前的水平,而且还有惊人的增长。输入的鸦片仍以印度鸦片为主,下面(下表)是印度加尔各答和孟买的鸦片输出数量。

印度加尔各答和孟买的鸦片出口量:

| 年 份 | 印度输出鸦片额(箱) |

| 1843 | 42699 |

| 1844 | 28667 |

| 1845 | 39010 |

| 1846 | 34072 |

| 1847 | 40250 |

| 1848 | 46000 |

| 1849 | 53075 |

| 1850 | 52925 |

| 1851 | 55561 |

| 1852 | 59600 |

| 1853 | 66574 |

| 1854 | 74523 |

| 1855 | 78354 |

| 1856 | 70606 |

| 1857 | 72385 |

| 1858 | 74966 |

| 1859 | 75822 |

| 1860 | 58681 |

资料来源:马士:《中华帝国对外关系史》,第1卷,第626页。

此表尚未包括印度的达曼、果阿等口输出的鸦片,更没包括土耳其等地的鸦片,因此这是一个很不完整的数字。尽管如此,我们已经从上表中看到,除了个别年份外,鸦片输入的数量比起战前要高得多了。费伊曾指出:“印度输出中国的鸦片有时每年达八万箱。” [25]如1848年输入的46000箱,若以上海价格每箱695.8元计算,则该年中国人因鸦片输入而送给外国的白银达32006800元,这个数字已比《南京条约》规定的2100万元赔款还多1100万元。若以上表中的18年间进口鸦片的总量1023770箱计,则送给侵略者的银子达712339166元,是条约赔款的近34倍。对中国而言,这真是空前的浩劫!

“国家不幸诗人幸,话到沧桑句更工。”鸦片战争的失败以及鸦片的泛滥,预示着中华民族近代百年灾难的开始,从承平到战乱,从安适到流离,突发的变局,使为国家命运担忧的进步士大夫文人始而惊,继而愤。目睹满目疮痍,他们或为文,或为诗,用笔讨伐腐败的吏治,记录时代的变迁。他们尤对鸦片的罪恶,及烟氛日盛而忧心忡忡。黄爵滋的《抚州行》叹道:“不见阿芙蓉,家家鬼结磷。”龚自珍的《己亥杂诗》写道:“鬼灯队队散秋萤,落魄参军泪眼荧。何不专城花县去?春眠寒食未曾醒。”实际上,这些愤怒的诗人们所看到的黑风毒雾,还刚刚开始。

与战前鸦片走私的大本营只有广州一口所不同,这时的通商五口均成了鸦片贸易的集散地。

通商口岸的鸦片风景

战后,香港被英国殖民统治,它同时也是鸦片走私的枢纽。在那里,几乎没有一家洋行不以某种方式从事鸦片生意。 [26]19世纪40年代后,储存于香港等待运往中国内地口岸的印度鸦片,竟达165000箱,价值8300万元。同样,在五个通商口岸鸦片的走私贸易,也丝毫不逊于香港。

在这些地方,鸦片交易几乎都是公开地进行。在广州,1843年有鸦片窑口20余处,鸦片铺子500—600家。 [31]此外,汕头也有鸦片趸船在做买卖。

在厦门,鸦片趸船停泊于外港,“鸦片小艇像渡船一样地来来去去,鸦片公开地在大街上贩卖”。 [33]

在福州,趸船停泊在闽江出口处,城里的毒品交易十分红火,“不是每个礼拜而是几乎每天都在离海关大门不到十尺的地方,大白天里就把鸦片搬上岸”。 [36]

宁波的“鸦片贸易也同样是公开的”, [37]1847年,英国公使在那里亲眼看到鸦片贩子旁若无人地出售鸦片。趸船则抛锚于外港。

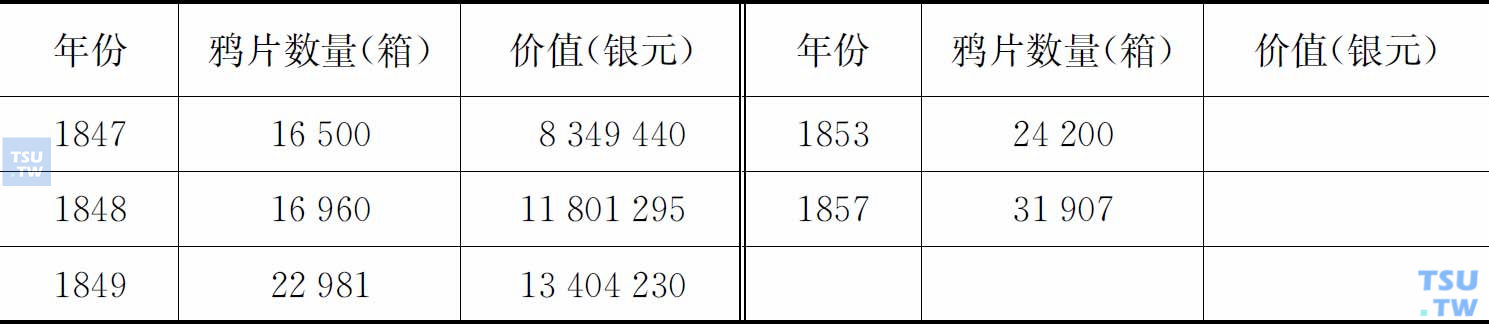

通商口岸中,上海是最北面的城市,但成长却异常迅速。在鸦片走私方面也是如此。仅在1843年5月到11月17日开埠的几个月内,到达吴淞的走私鸦片就达8000箱。 [38]以后输入上海的鸦片有增无减(见下表)。

1847—1857年输入上海的鸦片数量

资料来源:马士:《中华帝国对外关系史》,第1卷,第403、612页。

这最后一个数字已比20年前输入中国的数字总和还要多。苏州河边洋行的鸦片仓库散见于各处,烟馆也在租界里挂起了揽客的旗幡。上海逐渐成为鸦片走私的据点,因而吸食者也日益增多,社会风气日渐奢靡。道光年间,“不待城市殆遍,即乡僻亦然”, [39]南汇县城每日所进烟土,费用已倍于米粮。

黑色运输线

五口通商后,各国殖民者以百倍的疯狂走私鸦片,他们从印度等产地一直到中国内地的穷乡僻壤,建立起贩运鸦片的黑色运输线。有人描写道:“自从腓尼基人时代起,至今在人类所曾从事的海上贸易中,鸦片运华是最危险和大胆的贸易了,因为它是一种明令禁止的贸易,是在狂风暴雨的海洋上,沿着很少人知道的海岸,而且在世界上最残酷的海盗出没之区进行的。和这种鸦片贸易相比,当年拿破仑战争时代,英吉利海峡中的走私,不过是小孩子的游戏罢了。” [40]

为加大运能并与其他洋行竞争,殖民者纷纷采用新型的飞剪船。飞剪船是一种轻型的快速航船,其船身长,宽度窄,吃水浅,篷帆多,船首装有突出的斜桅,因而驾驶轻灵,且能经受风浪的冲击,几乎可在任何季节里行驶。飞剪船的载重量一般为90—450吨之间,最大的有1700吨。这种在世界航运史上占有重要地位的船种,最早出现在美国的巴尔的摩。19世纪20年代,这种轻捷灵便的飞剪船被用于向中国沿海走私鸦片。尤其在鸦片战争之后,怡和、宝顺和旗昌等洋行争相向美国各船厂订购新型的飞剪船。

走私鸦片的飞剪船分为三类:一类行驶于印度和中国香港之间,把印度鸦片由孟买和加尔各答运到中继站的香港;第二类则把香港的鸦片转送到各通商口岸;第三类则是把香港的鸦片走私到未开埠通商的口岸城市销售。 [41]在轮船时代到来之前,飞剪船是航速最快的船只,连英美的战舰也望尘莫及。用飞剪船走私鸦片,就能逃脱缉私船的追击。当然,贩毒是危险的,走私船除了航速要快之外,还必须配备精良的武器。几乎所有的飞剪船都拥有强大的火炮,除了两舷各有数门大炮外,中间还有主炮。有些飞剪船的火力超过了兵舰。不仅如此,水手也比普通船的多一倍以上,且多是技术精娴、经验丰富的老资格水手,或是受高薪吸引的海军官兵或亡命之徒。

飞剪船经岁往来于印度与中国之间,它们从印度的港口载着鸦片起航,一路顶风冒险驶向中国;如遇中国的巡船,常常公然开炮反抗,然后仗着速度快而逃窜。航行的目的地,除了广东、福建外,最重要的是上海。据一个英国船长的航行日志:1855年4月4日,黄浦江上泊有32艘外船,其中30艘是飞剪船;1858年10月5日,外船为140艘,1862年9月13日,为268艘,其中的大部分是飞剪船。 [42]

除了装运鸦片外,飞剪船还兼营报告鸦片行情的邮件业务。当时鸦片市价涨落极大,各洋行之间为此勾心斗角,对产地的产量与市场价格变化极为关心。为使客户满意,飞剪船之间展开航行竞赛。当时开往上海的飞剪船一到吴淞,立刻扔下邮件,再由专差马不停蹄地从吴淞驶至外滩,把邮件送到洋行的门口,速度往往超过了外国政府的公文传递。 [43]

据统计,向中国各口岸运送鸦片的飞剪船等有100艘,总吨位超过2万吨。 [45]到1851年增加到了14艘。

中国的鸦片贩子在同洋行谈妥交易后,即凭洋行开出的鸦片提货单到趸船上提货,然后用自备的驳船或信船把鸦片从港口外运回城市或运至附近港口。

在通商口岸,聚集着大量被裁撤的乡勇,他们无以为生,便参加帮会,沦为烟贩,从而成为鸦片贸易的一个环节。据史料记载:“粤东水陆撤勇逸盗,或潜入梧浔江面行劫,或迭出南太边境掳掠。” [49]由于清政府没有妥善解决战时团练乡勇问题,因此这批人流散城市,成为游民。各地帮会在吸收游民后,实力大增,走私鸦片的能量也飞速增长。这不仅使帮会势力日益坐大,而且也大大刺激了鸦片的贩卖。