在如何控制麻醉品成瘾问题上,“美国诉金·辉·莫伊案”中联邦最高法院所给予的宽松解释,说明了当时美国社会氛围对于吸毒成瘾问题依然存在着一个相应宽容的状态,而因联邦最高法院判决所导致的明显效果之一,就是一时间因违反麻醉品法而遭逮捕的人数出现了大幅减少的现象。当然,这种现象是不可能持久的。1919年3月,最高法院对两例同样违反了《哈里森法》的判例采取了完全不同于早年“美国诉金·辉·莫伊案”的判决,这预示着一场从控制麻醉品成瘾到禁止麻醉品成瘾的法律惩戒模式风暴的正式到来。事实上,从20世纪20年代开始,美国的麻醉品控制进入了一个严苛时期。

首先是“美国诉多利摩斯案”(U. S. v. Doremus),其主审法官为约翰·德法官(Mr. Justice John C. DAY)。案件的情况是一个叫作查尔斯·多利摩斯(Charles Doremus)的医生,在1915年3月11日向一个他所熟悉的成瘾者提供了相当数量的海洛因后被逮捕。理由是医生给予成瘾者以大量的麻醉品不是为了维持治疗成瘾而是出于销售的目的,然而,从医生处接受麻醉品的成瘾者并非一合法销售麻醉品的商人。政府认为,这种现象容易导致因为无法确定两者之间的麻醉品交易事态,从而无法实施征税以致联邦税收的流失,故而违反了税法名义下的《哈里森法》。但是,地方法院认为,多利摩斯医生所开处方乃是医生行医权分内之事,与纳税无关,因此,逮捕多利摩斯一事超越了宪法赋予联邦的权力,继而撤销了联邦检察官对被告的初审控诉。当案件上诉到最高法院之后,1919年3月3日,最高法院却一反常态,否决了地方法院的初审结论,重新起诉了多利摩斯。最高法院的判决书指出:政府拥有向麻醉品交易双方征集税费的权力,而医生则只可在行医中通过处方分发麻醉品。最高法院还确认,除非处方对象是依法登记在册之人,否则医生所开处方中一旦存在超出常规数量的麻醉品将意味着是对《哈里森法》的侵犯,因而是非法的。如此一来,针对医生所开处方剂量以及麻醉品分销方式加以管制的《哈里森法》的合宪性悬案,经“美国诉多利摩斯案”的判决而被联邦最高法院加以重新确认,而案例中显示的联邦最高法院对于《哈里森法》的解读也与1916年的“美国诉金·辉·莫伊案”有了截然不同的意义。[28]

同一天所产生的“韦伯等人诉美国案”(Webb, et al. v. United States)的判决更明确了《哈里森法》禁止维持成瘾的理念。该案主审法官依然是约翰·德法官。该案的基本事实是韦伯(Webb)与高徳巴姆(Goldbaum)分别是田纳西州孟菲斯市的注册内科医生与药剂师,为维持成瘾者之毒瘾,二人利用合法的订货单采办吗啡,然后以韦伯开处方、高徳巴姆销售麻醉品的形式将麻醉品分发于成瘾者之手。事发之后,二人被控违反《哈里森法》而被地方法院判定有罪。韦伯等不服判决从而使案件上诉到了最高法院。可是,最高法院维持了原判。其理由如下:

依据吗啡吸食者的要求而出具处方是韦伯的习惯。他在提供这些“处方”予申请者时,既不充分考虑其个人的具体情况,也不根据医学上所需之剂量规定,更非出于指导或帮助其戒瘾之目的。相反,他仅仅是为了维持其成瘾之考虑而出具吸食者本身所希望的剂量。

如果一个开业的注册医生为一个成瘾者出具了如此性质的购买吗啡的处方,而处方又非出于成瘾治疗之目的,甚至仅仅只是为了给使用者提供足够的吗啡以便使其维持获得吸食时的舒适感……那么医生处方的本意则显然已被完全扭曲。[29]

很明显,法院的意见是,这样的处方根本无法满足医学实践的标准。这种维持成瘾者习惯的处方是对医疗本意的“扭曲”,所以对这样的问题已经“没有必要再去讨论了”。[30]

1919年3月的这两起最高法院的案例,完全有别于1916年时的最高法院面对《哈里森法》的态度。“美国诉金·辉·莫伊案”曾使《哈里森法》被置于违宪与否的风口浪尖之上,三年后的此两案例却以完全相反的明确答案告知社会:《哈里森法》是合宪的,麻醉品法中的征税权是宪法赋予联邦的权力之一;医生为成瘾者开出处方之时,除非治疗需要,此前所允许的可以为了维持成瘾而开出麻醉品处方的宽容做法此时已是时过境迁,完全被升级为违法的行为。

具有代表性意义的1919年最高法院的这两起判决,对于美国毒品控制之法律惩戒模式内容的深化与引导拥有划时代的意义。如前所述,在《哈里森法》实施之初,由于社会各界对于麻醉品成瘾依然认识不一,尤其是对于成瘾治疗的治愈期待导致联邦最高法院的判决更为注重保护医生与成瘾者的个人权益。这种对《哈里森法》较为宽松的解释在“美国诉金·辉·莫伊案”中有着明确的表示。当时,该案的主笔法官福尔摩斯甚至曾怀疑国会是否想通过实施《哈里森法》,把拥有鸦片的美国公民都定为罪犯。但是,在1919年的上述两个案例中,同样的他却一直都站在代表了多数意见的约翰·德法官一边,并且认为,以麻醉品处方维持成瘾是一件违反法律的“显而易见且无需再讨论的问题”。[31]从这一例子不难窥见,联邦最高法院的立场已经从曾经的极力维护宪法所赋予的公民权利转向维护反麻醉品法之侧,并认可通过联邦反麻醉品法律,杜绝医生向麻醉品成瘾者提供任何用以维持成瘾治疗所用的麻醉品处方。很显然,从1919年开始,法律惩戒模式施行之初的宽容有限地控制麻醉品成瘾的理念已经转到了禁止麻醉品成瘾理念之上。从此,美国的法律惩戒模式内容日趋明确,早期美国禁毒外交政策所倡导的“完全禁止”理念终于在美国国内得以实施。法律的日趋严厉可以从当年的一些有关违反麻醉品法处置的事实上加以说明。

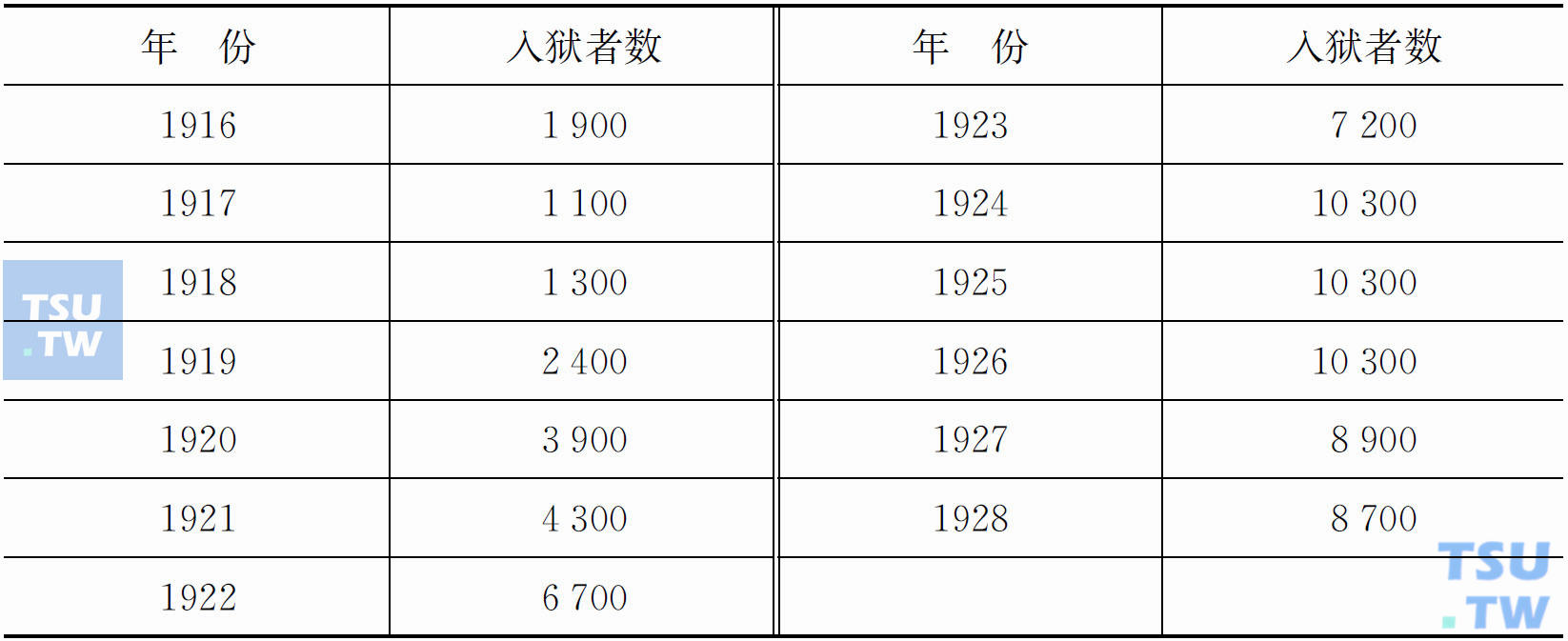

1922—1924年,因触犯联邦禁酒法被判入狱者的人均监禁时间为20—30天;同一时期因触犯麻醉品法被判入狱者的人均入狱时间则从1922年的10个月增加到1924年的14个月,[32]到1928年更升至22个月。[33]很明显,法官与陪审员对于触犯麻醉品法者较之触犯禁酒法者严厉许多。因此,在1928年中期,联邦监狱里1/3的入狱犯人属于触犯《哈里森法》者,其人数超过了违反禁酒法与盗车两类犯罪者之和,成为入狱比例最高的犯罪人群。[34]下表所列数据显示的是因违反麻醉品法被判入狱者数的年代变化,从中可以窥知曾经的两个不同时期的联邦法律在惩治违法者态度问题上的变化。

早期因违反《哈里森法》被判入狱者数[35]

资料来源:美国财政部有关1930财政年度拨款的国会听证会内容

由上表可知,在1916年“美国诉金·辉·莫伊案”之后,因麻醉品法被捕入狱者人数明显减少,而在1919年的“韦伯等人诉美国案”之后,随着对麻醉品成瘾措施禁止的不断强化,被捕入狱者数也随之不断增加。数字如实地反映了法律惩戒模式在那个特殊时代所发生的变化。

导致这个时期联邦麻醉品政策转变的原因很多,其中主要原因应该是包括麻醉品所导致的社会无效化、威胁国家安全以及社会道德堕落等负面形象基本上被主流社会所接受并扎根其中。具体而言,来自下列几个方面的原因造成了美国主流社会对麻醉品成瘾概念的重大变化。

首先,因大战而激起的极端民族主义影响。

1917年,美国参与了第一次世界大战。参战使美国全国上下笼罩在一片激进的民族主义气氛之中。在战争需要美国人积极奉献的同时,其民族主义也被战争所具备的特殊气氛而酝酿发酵,任何一种可能导致战争体制无法得以迅速实施的障碍物都有可能被视为国家公敌,如颓废、无效率以及吸毒行为等。在美国,经长期以来的宣传所培植出来的麻醉品成瘾之非道德行为的负面形象,自然就因其属于一种无效率且又“浪费生命的行为”而被视为战争年代里所存在的对美国国家安全构成威胁的众矢之的。[36]这种偏执性的无限上纲的国家行为,在战争期间及战后的一段时间内,以一种非常显著的方式转嫁在麻醉品法的执行过程之中。事实上,在美国参战不久后所出现的1917年国税局年度报告书中,麻醉品将威胁战争进程的警告就被屡次提到,其中还呼吁加强对麻醉品交易及成瘾行为的严惩。其理由恰恰就是,战争需要的是社会高效率,而麻醉品成瘾所引起的后果就是导致社会行为的无效,故而无法容忍。此外,因麻醉品成瘾问题所带来的征兵入伍事务的麻烦也无形间为此提供了证据,从而更加助长了麻醉品执法机构对麻醉品成瘾问题的担心。[37]当时,国税局专员丹尼尔·罗波(Daniel C. Roper)就表示需要对麻醉品成瘾采取进一步的行动。为此,他提议建立一个麻醉品特别委员会,便于研究如何进一步改进法律以及执法措施。因为,“这个国家任何一项减少大量麻醉品成瘾者的措施都与美国所进行的战争休戚相关。”[38]显而易见,战争大大增加了反麻醉品法执法机构的执行力度。

其次,“赤色恐惧”引致美国人对待麻醉品问题的偏激行为。

在美国参加第一次世界大战之后不久,俄国发生了“十月革命”。俄国的这场革命所带来的从意识形态到体制上的极大震动,无疑引发了包括美国在内的西方资本主义社会的一种彻骨“恐惧”。到1933年承认苏联为止,美国对于新生的俄国苏维埃政权持有的是一种干涉与排斥的态度。在1919年至1920年,源自对俄国布尔什维克主义及其国内工人运动高涨而形成的那个时代所特有的第一次“赤色恐惧”,[39]也成为美国主流社会的一个巨大心病。在与美国参战后所形成的民族主义频频互动之下,这一心病也就构成了针对业已存在的麻醉品成瘾问题的一种特殊氛围与态度。

1919年3月10日,正好在“韦伯等人诉美国案”之后的一个星期,尤金·德布斯(Eugene V. Debs)因惑言获罪,被最高法院判处10年有期徒刑。[40]德布斯是一位社会主义者,他认为第一次世界大战是一场资本主义国家之间的战争,并号召人们反对战争与征兵。1918年,他因此被冠以间谍罪而逮捕。对此案件,罗伯特·莫雷(Robert K. Murray)尖锐地指称其为“极端民族主义”所导致的“忽视言论自由的”“歇斯底里”行为。[41]无独有偶,该案的主审法官正是福尔摩斯。同年5月,一名有吸毒前科的纽约居民因家中存有麻醉品与炸弹而被捕。起因是发现有人将炸弹包裹寄给一些名人以及那些反对激进主义的美国人,结果导致了全国上下的恐慌与混乱。虽然没有证据说明此人就是寄包裹者,而麻醉品与恐怖主义之间也没有必然的联系,但是,此人还是因家中存有麻醉品及炸弹而被指证并逮捕。[42]这是一起典型的因麻醉品成瘾者的负面形象而被无限联想之后出现的层层升级的案件。犹如和平时代人们将鸦片与华人、可卡因与黑人联系在一起一样,在赤色恐惧时期,美国人则习惯于将海洛因等麻醉品与年轻人及革命者联系在一起,从而加剧了人们对于麻醉品以及布尔什维克主义的恐惧感。这种在不同时期出现的形式各异的美国式思维习惯与树敌方式,确实在不同程度上左右着美国的毒品控制政策的缓急程度。1919年是美国现代史上的一个特殊年份。美国主流社会对于“禁止”一事处于一种偏执与激进的状态之中。在这种氛围之中,与《禁酒法》有关的但在此前一直未获得多数州同意的美国宪法第十八条修正案,终于在这一年得以修正成功,而《禁酒法》也因此在同年底获得通过。

战争与革命所制造的高度紧张状态,显然销蚀着美国人对于长期以来被视为堕落的社会道德典型代表而存在的酒精与麻醉品的容忍程度。这段看似突如其来发生的严厉控制麻醉品行为的历史,实际上与美国历史上这一被强化了的特殊赤色恐惧时期的社会气氛关系密切。在此非常时期,麻醉品被主流社会作为一种反社会的个人堕落行为而不断地被指摘为一种危害社会的罪恶现象。因此,在这一特殊的时代里,提倡维持成瘾的任何主张都极易被人们视为制造罪恶而被反对,而姑息拥护成瘾则更容易如同拥护苏维埃俄国一样被指责和唾弃。事实上,在至今为止的美国现代史上,这种以国家行为面目出现的将麻醉品成瘾作为意识形态斗争的“假想敌”并被刻意恶化的现象是屡见不鲜的。

第三,史无前例的口诛笔伐大大减少了社会对于麻醉品成瘾者的包容性。

在美国社会,对于麻醉品成瘾性的负面宣传是有其历史传统的。从地方州市的禁毒立法到《哈里森法》立法阶段,美国早期禁毒活动家在毒品外来性上做足了文章,而且在此基础上夸大了成瘾性麻醉品的危害作用,并将其责任推到华人以及黑人等弱势族体。“华人之于鸦片”“黑人之于可卡因”以及《大麻税法》前后的“大麻之于墨西哥人”等负面标志性“招牌”的存在,就是这几个族裔在美国早期禁毒史上面临夸大其词宣传之后而获得的负面意味十足的屈辱性名声。

从1919年开始,禁毒活动中不实的宣传主要表现在对吸毒成瘾人数的夸张以及夸大成瘾与犯罪之间的必然联系上。1919年6月,在财政部出版的《麻醉品交易》一书中,美国的成瘾总人数被推定已超100万人。[43]之前的国税局则更是推算出惊异的1 500万人,即使是公共卫生事业部也估计有75万人。[44]这些数字虽然可信度较低,但作为官方数据,它们还是被作为宣传工具而被长期引用。以纽约市而言,虽然报告指出纽约市的成瘾者数达到10.5万人之众,可是,纽约市的卫生官员在1919年4月建立了分发海洛因的诊所,免费向包括儿童在内的成瘾者分发海洛因,结果一年里能够找到的成瘾者却不超过8 000名。[45]在另外一个资料中也可发现,纽约市登记的成瘾者数为7 000人,而这个数字却只是纽约州政府认定的成瘾者总数的1/3。在1920年4月,整个纽约州掌握的成瘾者数也比原来估计的要少2/3。[46]对此,曾经作为西奥多·罗斯福总统医学顾问的亚历山大·兰博特(Alexander Lambert)博士在其当时的文章中明确指出了政府机构在成瘾者数字统计过程中的夸大其词行为。

很明显,麻醉品成瘾人数已经被极大地夸张了。它并非由人口总数的1%或者2%构成……实际上,它就连统计数字的0.25%都无法企及。纽约市虽然已经严格实施了《哈里森法》,结果也只有区区6 000名的成瘾者,而非人们所想象的或所担心的10万人乃至20万人之众。

全国公认的麻醉品成瘾者数最为集中的纽约市统计数字尚且存在如此的不实,上述三类庞大的全国成瘾者数字显然也是一个被极度夸张后的结果。事实上,1924年5月,由劳伦斯·科尔博与安德鲁·杜梅之测算出的美国成瘾者数约为11万人。[47]1925年12月,根据“麻醉品处”领导人在国会财政预算案上所作的证词,当时美国的麻醉品成瘾者数被证实约有11万人。[48]而在1926年的年度报告中,美国的麻醉品成瘾者数则降为9.5万人。[49]即使是到1929年的国会财政预算案的听证会上,“麻醉品处”的领导人仍然坚持成瘾者数低于10万人,并且强烈否认吸毒问题的日趋严重化。[50]

在宣传麻醉品的危害上,瑞茨蒙德·豪布森(Richmond P. Hobson)可谓是一马当先。豪布森(1870—1937)是美西战争中的英雄,1933年获得美国国会的荣誉勋章。他是美国禁酒运动的领袖之一。1914年由其提出的禁酒决议案最终在1918年发展成为第十八条宪法修正案。从20世纪20年代开始,他又投入了反对麻醉品运动之中。如同当年投入禁酒运动时那样,不但发起建立了许多反麻醉品的组织,如“国际麻醉品教育委员会”(The International Narcotic Education Association, 1923)、“世界麻醉品教育会议”(The World Conference on Narcotic Education, 1926)、“世界麻醉品防御协会”(The World Narcotic Defense Association, 1927),还经常以一些夸大其词且富有争议的言辞对成瘾性麻醉品口诛笔伐。豪布森的宣传将麻醉品成瘾与犯罪的必然性紧密联系在一起,在社会舆论上制造了一种麻醉品成瘾危害的恐怖气氛。下面一段豪布森的演讲内容不难对其夸张性的宣传有所了解。

麻醉品成瘾正在全国各地爆发性地出现,欧洲各地也存在着同样的问题。这一令人恐惧的敌人正在威胁着整个世界……它在不断地侵蚀着……毁灭着这个世界。我们现在已经知道,大多在光天化日下的抢劫行为、残酷无比的凶杀案以及类似的暴力行为都来自吸毒成瘾者。他们是使人悚然的犯罪之潮的来源者。……吸毒者是道德性败坏疾病的病源……他们的身体成为链球菌、肺炎球菌、流感病菌、肺结核以及其他疾病的温床与阴沟。这是一个关系到文明延续、世界未来以及人类前途的大问题。[51]

豪布森以其充满魅惑的绝佳演讲能力赢得了一批忠实的追随者。在豪布森的附和者中,许多人极为肯定地认为,吸毒成瘾者乃是多种刑事犯罪行为的主要甚至是唯一的来源。他们认为,“社会罪恶的主要根源是毒品,成瘾性毒品是卖淫和犯罪的主要根源”,“青年+毒品=犯罪”。有人估计,“美国有200万的吸毒者”,其中,“狂乱而又无法无天、毫无怜悯、极度残忍则是所有吸毒者犯罪的共同特点”。[52]所以,他们坚信,如果禁毒成功的话,75%的犯罪活动将会自动消失。[53]总之,麻醉品成瘾者被豪布森及其追随者们以如此“十恶不赦”的面目声讨于上自国会下至全国性的大众新闻媒介之上,这在美国历史上算是首次。豪布森及其组织的禁毒宣传虽然没有传播麻醉品成瘾的正确信息,甚至可以说充满了许多荒谬错误的观点,以至于同时代的许多人包括专家学者乃至禁毒执法人员都对其宣传手法持有不同甚至批评意见,[54]但是,这种影响遍及全国各地的豪布森式的宣传活动成为20世纪20年代美国禁毒运动的一道特殊风景。自此之后,吸毒与成瘾意味着犯罪的观念被完全根植于美国社会之中。